Nella storia della fotografia il genere autoritratto ha avuto fin da subito un posto d’onore e molti grandi fotografi lo hanno praticato trasformandolo, a volte, in un vero e proprio genere artistico. Ancora oggi è molto amato, apprezzato e praticato ma, per favore, non confondetelo con il selfie.

Nella storia della fotografia il genere autoritratto ha avuto fin da subito un posto d’onore e molti grandi fotografi lo hanno praticato trasformandolo, a volte, in un vero e proprio genere artistico. Ancora oggi è molto amato, apprezzato e praticato ma, per favore, non confondetelo con il selfie.

Così come il ritratto, l’autoritratto compare in fotografia come il naturale proseguimento dell’autoritratto pittorico. Il fondatore del genere autoritratto è il francese Hippolyte Bayard. Secondo alcuni studiosi, con Bayard la storia della fotografia acquista il suo primo personaggio tragico, o comunque la figura del magnifico perdente, un po’ come l’eroe romantico della Letteratura Ottocentesca. Nel 1839, infatti, Bayard inventò il positivo diretto, ossia un procedimento che creava sulla carta un’unica immagine positiva. Questo metodo si contrappose da subito alle altre invenzioni contemporanee del dagherrotipo e del disegno fotogenico. L’invenzione di Bayard fu acclamata dai membri dell’Académie des Beaux-Arts, che compresero immediatamente i vantaggi offerti alla pratica artistica da tale procedimento.

Nonostante ciò, egli non ottenne mai l’appoggio dell’Académie des Sciences e neppure del governo francese. Questo scacco però creò paradossalmente la leggenda, diede vita al “personaggio Bayard” perché, per reazione a questa ingiusta indifferenza, egli si mise in scena: il 18 ottobre 1840 si fotografò nel suo famoso Autoritratto come un annegato, nel quale si raffigurò come un inventore spinto al suicidio dalla generale indifferenza. Ma proprio grazie a questo gesto Bayard si trasforma in artista e rivela come la fotografia possa prestarsi a creare delle possibili finzioni scenografiche.

Nonostante ciò, egli non ottenne mai l’appoggio dell’Académie des Sciences e neppure del governo francese. Questo scacco però creò paradossalmente la leggenda, diede vita al “personaggio Bayard” perché, per reazione a questa ingiusta indifferenza, egli si mise in scena: il 18 ottobre 1840 si fotografò nel suo famoso Autoritratto come un annegato, nel quale si raffigurò come un inventore spinto al suicidio dalla generale indifferenza. Ma proprio grazie a questo gesto Bayard si trasforma in artista e rivela come la fotografia possa prestarsi a creare delle possibili finzioni scenografiche.

A partire da questo momento sviluppa la sua opera alternando gli autoritratti, le foto di architettura e le foto di vari oggetti disposti con cura studiata (e in questo senso è anche uno dei precursori di quello che oggi è conosciuto come still-life).

Storicamente parlando, Hippolyte Bayard è considerato, insieme con Nièpce, Daguerre e Talbot, uno dei quattro inventori della fotografia.

La pratica dell’autoritratto ha sempre permesso sia ai pittori che in seguito ai fotografi di mettersi in discussione ritraendosi in atteggiamenti in cui spesso il simbolismo gioca un ruolo fondamentale.

Dal primo autoritratto di Bayard ai giorni nostri, il genere ha fatto moltissima strada (perdendo a volte anche il sentiero e smarrendosi nei più inflazionati e banali selfie; ma questa è un’altra storia, che non ci riguarda).

Il secolo scorso è stato il periodo in cui l’autoritratto ha conosciuto il suo massimo sviluppo (e forse anche il suo massimo splendore). Probabilmente la corrente del Surrealismo è stata quella in cui gli autoritratti hanno toccato il vertice più alto dal punto di vista della creazione artistica, tanto che alcuni autoritratti di quel periodo sono oggi universalmente riconosciuti come opere d’arte a tutti gli effetti: basti pensare agli autoritratti di Herbert Bayer, in cui l’immaginario onirico raggiunge la massima esaltazione.

Le avanguardie (prime fra tutte la Nuova Oggettività), durante tutto il corso degli anni Venti del Novecento perseguono le ricerche sulla rappresentazione e in particolare sull’autorappresentazione degli elementi identitari ma, rispetto al Surrealismo, lo fanno in modo più documentario. Oltre al volto, a parti del corpo o all’intera figura, gli specchi e gli stessi apparecchi fotografici vengono inclusi negli scatti, in quanto essi stessi fondamentali elementi pregnanti dell’identità. Penso ad esempio ad André Kertész, che nel 1927 fotografa l’ombra del suo profilo e quella del suo apparecchio fotografico inteso come un prolungamento del suo corpo, o a Florence Henri che si fotografa in strada riflesso in uno specchio posto in terra.

Da oltre cento anni l’autoritratto non smette di raggruppare immagini o intere e complesse messe in scena che comprendono evocazioni naturaliste o i più svariati fantasmi della mente di chi scatta.

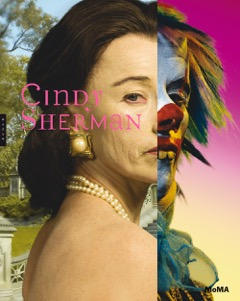

Negli anni Settanta fecero scalpore le messe in scena che raffiguravano la morte e la successiva rinascita di Dieter Appelt, e nell’America puritana in cui si affacciava prepotentemente il femminismo fecero scandalo i travestimenti di Cindy Sherman, forse la più poliedrica fotografa autoritrattista del secolo scorso.

La Sherman è importante anche perché ha spianato la strada all’idea che l’autoritratto, là dove diventa un lavoro di ricerca dell’intera opera del fotografo, ne riflette i fondamentali e personali giudizi estetici. Dopo di lei altri hanno fatto dell’autoritratto un modo di essere artisti e non semplicemente fotografi e non mi riferisco solo a Francesca Woodman (i cui autoritratti sono fra i più celebrati e popolari del Novecento e le cui opere sono spesso inflazionate e tristemente scopiazzate da pseudo-artisti dei nostri giorni), ma penso ad esempio al lavoro di John Coplans (sicuramente meno noto a livello del grande pubblico ma non per questo meno importante per la storia del genere autoritratto). In Coplans, nell’ambito dei suoi lavori fotografici, l’autoritratto costituisce l’unico soggetto e allora le immagini del suo corpo che invecchia sono anche un modo di marcare il progressivo trascorrere del tempo. Proprio questa singolarità della sua opera ha contribuito sicuramente a donargli un posto di rilievo nell’ambito della ricerca artistica contemporanea ma al tempo stesso, per conseguenza, ha anche permesso al genere autoritratto di non essere considerato solo come marginale e gli ha anzi donato un posto preciso e importante nel mondo della storia dell’arte.

La Sherman è importante anche perché ha spianato la strada all’idea che l’autoritratto, là dove diventa un lavoro di ricerca dell’intera opera del fotografo, ne riflette i fondamentali e personali giudizi estetici. Dopo di lei altri hanno fatto dell’autoritratto un modo di essere artisti e non semplicemente fotografi e non mi riferisco solo a Francesca Woodman (i cui autoritratti sono fra i più celebrati e popolari del Novecento e le cui opere sono spesso inflazionate e tristemente scopiazzate da pseudo-artisti dei nostri giorni), ma penso ad esempio al lavoro di John Coplans (sicuramente meno noto a livello del grande pubblico ma non per questo meno importante per la storia del genere autoritratto). In Coplans, nell’ambito dei suoi lavori fotografici, l’autoritratto costituisce l’unico soggetto e allora le immagini del suo corpo che invecchia sono anche un modo di marcare il progressivo trascorrere del tempo. Proprio questa singolarità della sua opera ha contribuito sicuramente a donargli un posto di rilievo nell’ambito della ricerca artistica contemporanea ma al tempo stesso, per conseguenza, ha anche permesso al genere autoritratto di non essere considerato solo come marginale e gli ha anzi donato un posto preciso e importante nel mondo della storia dell’arte.

Che all’autoritratto sia ormai riconosciuta dignità artistica è cosa buona e giusta, ma tra i fotografi ha sempre riscosso interesse e rispetto al di là - e anche prima - del suo ingresso nel “gotha” dell’arte contemporanea; forse perché chi la fotografia la fa (in modo serio e professionale) ha da subito il polso della situazione, molto più di chi la fotografia la studia o di chi di fotografia ne scrive o ne parla (spesso e volentieri riempiendosi solo la bocca).

Mentre lavoravo a questo pezzo ho pensato che sarebbe stato interessante avere il punto di vista di fotografi bravi, seri, professionisti e così ne ho contattato uno che ho avuto la fortuna di conoscere e che, nonostante gli impegni e il periodo ferragostano, ha avuto la gentilezza di farsi comunque trovare; sto parlando di Angelo Raffaele Turetta, al quale ho domandato cosa pensasse dell’autoritratto in fotografia e quale fosse secondo lui la differenza fra autoritratto e selfie.

Mi ha risposto così: “Penso che prima che il selfie diventasse un inutile 'dovere di massa' di autoritrarsi, l’autoritratto era un privilegio riservato agli artisti, che in quanto tali sapevano interpretare culturalmente una realtà. Io personalmente mi autoritraggo da anni in uno stesso specchio, o in pochi altri, a volte solo per finire i 36 scatti del film, ma è un'altra storia.”

In realtà non è un’altra storia, è solo una storia rimandata… rimandata alla mia prossima intervista con quello che è uno dei più importanti ed apprezzati fotografi di scena del cinema italiano.

Data di pubblicazione: settembre 2015

© riproduzione riservata