La fotografia un’arte? Sì, può darsi, ma c’è anche tanto da sperimentare. Un giovane fotografo di still life ci accoglie nel suo studio milanese durante una sessione di lavoro e di ricerca su soggetti floreali bagnati dalla pioggia. Lo studio illuminato dalla luce naturale è pieno di vita e di musica, in uno stile che ricorda più New York che Milano. Sorprendente la cura e la serietà del professionista che si mescola a una carica di simpatia, celata dietro un velo di scherno, dell’uomo.

La fotografia un’arte? Sì, può darsi, ma c’è anche tanto da sperimentare. Un giovane fotografo di still life ci accoglie nel suo studio milanese durante una sessione di lavoro e di ricerca su soggetti floreali bagnati dalla pioggia. Lo studio illuminato dalla luce naturale è pieno di vita e di musica, in uno stile che ricorda più New York che Milano. Sorprendente la cura e la serietà del professionista che si mescola a una carica di simpatia, celata dietro un velo di scherno, dell’uomo.

osservatorio digitale: Ci dici chi è Michele Gastl?

Michele Gastl: Ho quarant'anni e fotografo dai tempi del liceo. Ho sempre avuto questa passione anche se il passaggio allo still life è avvenuto col tempo: è difficile che qualcuno si metta a fotografare gli oggetti. Ho iniziato fotografando persone, amici e qualche modella fino a quando un fotoreporter, sicuramente lungimirante, mi suggerì di provare con lo still life. Mi ci ritrovai subito, almeno per una questione di tempi. Certi soggetti li puoi ritrarre anche in tre giorni, con le modelle questo non si può fare… poi si può giocare di più con le luci, si può avere più tempo per pensare a come fare le cose, si può rimandare tutto a domani.

Già durante la scuola, al liceo, fotografavo qualche cosa; in seguito, durante l’università (ingegneria e architettura), facevo finta di studiare ma dedicavo praticamente tutto il mio tempo alla fotografia.

In questo periodo appunto ho cominciato con lo still life facendo un lavoro per una rivista del settore tessile, Fashion Magazine, per poi continuare con Ars Arpel, dove ho ripreso borse, scarpe e accessori: niente di eccezionale per quanto riguarda i guadagni, ma una grande esperienza.

In seguito ho contattato Harper’s Bazaar Uomo ed è lì che ho conosciuto la mia agente, Carla Pozzi (vedi od n.2), che era alla ricerca di un fotografo di still life.

od: Per un fotografo è importante avere un agente?

MG: È una questione di personalità: c’è chi non è in grado di avere un agente perché vuole avere tutto sotto controllo, dal punto di vista economico, dell’organizzazione del lavoro, dei contatti, mentre c’è chi viene liberato da tutti questi aspetti, anche solo dal fare un preventivo o dal fare in modo che tutto fili per il verso giusto con il cliente. Dipende proprio dal tipo di personalità che possiede il fotografo.

od: Ho visto che tu hai tre agenti.

MG: Sì, uno a Milano, uno a Parigi e uno a New York. Carla Pozzi, che ha sede a Milano, si occupa dell’Italia, mentre l’agente di Parigi sta seguendo il mercato asiatico e quello di New York cura il mercato americano. È una questione di farsi conoscere, di essere presenti su un mercato anche se uno “still-lifeista” di solito non viaggia, lavora nel proprio studio circondato dalla propria attrezzatura. Inoltre è una questione di prestigio, sia per il fotografo che per l’agente stesso che, oltre a rappresentare dei fotografi americani, può dire di rappresentare anche fotografi internazionali. È un favore reciproco anche se è capitato che ci fossero dei lavori da fare sia qui, nel mio studio, sia all'estero.

od: Come si svolge questo lavoro?

MG: L’agenzia pubblicitaria di solito ha già il suo layout dove è prevista la fotografia di un oggetto. L’art buyer contatta i vari agenti e chiede se hanno dei fotografi idonei per lo scatto, si fa mandare i loro book da sottoporre al cliente, che effettuerà la scelta.

Il soggetto da fotografare arriva in studio e si procede allo scatto. Ormai ci si deve attenere quasi sempre al layout elaborato dall’agenzia; spesso non importa più se l’immagine non è coerente con la realtà, con il punto di vista reale, l’importante è che ne esca bene l’oggetto e il marchio che rappresenta. Spesso si ricorre alla post-produzione per generare artifici che nello scatto reale non ci sono.

Ormai i tagli delle immagini vengono decisi a priori, in sede di preparazione di una campagna pubblicitaria, perché poi sarebbe difficile gestire dei cambiamenti. Mi spiego: quando scattiamo qui in studio, l’oggetto fotografato viene inquadrato in maniera precisa, già stabilita, perché chi viene dall’agenzia a seguire lo shooting spesso non ha alcun potere decisionale anche qualora si volesse fare qualcosa di più originale rispetto al progetto proposto oppure si trovasse una soluzione esteticamente più bella. Si scartano perché sarebbe troppo difficile ottenere di nuovo tutti i consensi necessari per l’approvazione finale.

od: La post-produzione viene fatta da voi qui in studio?

MG: Noi facciamo sempre una proposta nostra, ma può capitare che venga scelto un professionista esterno che fa solo post-produzione. In qualche caso “spingo” perché questa si faccia qui in studio da me perché conosco già l’effetto finale che il cliente desidera ottenere.La mia filosofia, tuttavia, è che un’immagine non sembri post-prodotta o, almeno, non lo sembri a prima vista.

od: Ci sono delle foto tue molto particolari. Di chi sono le idee?

MG: Sono foto per servizi redazionali: il discorso è completamente diverso perché, in quei casi, è il fotografo che spesso propone le sue idee per gli scatti. Le foto si fanno con due finalità: una è che ci si chieda come è stata fatta, l’altra, che ritengo la più importante, è che sia bella.

Nel mondo della pubblicità, invece, si parte sempre da un layout che contiene dei requisiti che devono essere realizzati. Come vengano risolti non è importante, ciò che conta è che soddisfi il piacere del cliente.

Noto che la tendenza è quella di realizzare delle immagini un po’ di “plastica”, spesso è quello che il mercato desidera. È un po’ come l’effetto supermercato, dove ci sono certi canoni entro cui stare perché se ti discosti crei disorientamento nel consumatore che perde le sue certezze e smette di comperare.

In una sessione di lavoro, senza layout restrittivo, le foto più creative sono quelle iniziali, quando nessuno ha ancora cominciato a mettere dei paletti al fotografo. Il lavoro del fotografo commerciale, pur essendo reputato molto artistico e creativo, è il frutto di un compromesso tra esperienza e intuizione, tra la creatività dell'agenzia e l'esigenza di vendere il prodotto al cliente. Per un fotografo commerciale la libertà di esprimersi è quella di fare delle foto personali senza committente, stamparle bene e appenderle per il puro piacere di guardarle. Se poi si ha la fortuna di avere qualche amico o qualche conoscente appassionato, è possibile anche venderne qualcuna.

Anche il mondo dell’arte è comunque “tosto”, chiuso, e se vuoi entrarci devi seguire certe regole, quindi in qualche modo sei limitato anche in quel caso.

od: Quali sono i percorsi da seguire per poter esporre, fare delle personali?

MG: Non lo so perché ancora non mi è capitato. Ho fatto qualcosa con il CAF (CAF Onlus, Centro di Aiuto al bambino maltrattato e alla Famiglia in crisi) che ha organizzato un’asta benefica da Sotheby's nella quale i fotografi regalano due o tre fotografie che, in seguito vengono battute all’asta. Lì c’è un riscontro immediato con la realtà: magari c’è gente facoltosa che spende anche tremila euro per un poster, alle quali però non va di spenderne cinquecento per una foto “vera” perché magari è complicata da comprendere. Spesso si vendono soggetti che costano molto di più di altri solo perché sono cromaticamente più compatibili con il divano del salotto.

od: È un po’ quello che avviene anche con la pittura…

MG: Sì, in effetti è così. Ci sono soggetti che vendono meglio di altri, i fiori al posto dei funghi, ad esempio. Quest’anno ho fatto una serie di foto dove ritraevo dei funghi, sia buoni sia marci, foto che a me piacevano molto ma che hanno riscontrato pochi consensi mentre, nella stessa occasione, la mia assistente che aveva fotografato dei bellissimi aeroplanini di carta è andata molto bene, perciò il successo non dipende solo dal nome, conta molto anche il soggetto. Ho fatto una serie “food” dove, oltre ai funghi, c’erano ortaggi e latte. Ecco, il latte è un altro soggetto che va sempre benissimo, così come l’acqua.

Il mio lavoro di artigiano va benissimo così, accontento i clienti e va bene a tutti; mentre per l’arte, come nel proverbio, la metto da parte e la utilizzo per scopi miei. Poi magari inserisco nei book delle fotografie particolari, come quella della bottiglia che va in mille pezzi: so benissimo che nessuno le richiederà mai, è comunque uno spunto per poter proporre qualche cosa di diverso pur sapendo che alla fine il risultato sarà qualche cosa di più commerciale.

od: È da tanto tempo che sei passato al digitale?

MG: Saranno un cinque anni. Prima utilizzavo un classico, la Mamiya rz67 con tutti i suoi obiettivi; poi, per lunghissimo tempo, ho utilizzato anche un banco ottico, 10x12, un PLAUBEL con le sue ottiche Schneider e in seguito Rodenstock perché molto più incise.

Grazie a un grosso lavoro colsi l’occasione per acquistare il primo dorso digitale, era un 11 megapixel Eyelike della Jenoptik, che adesso è marchiata Sinar. Ho cominciato a usarlo con un’altra Mamiya, la 645, perché la 67 cominciava ad avere problemi e le lenti non mi davano più l'incisione che desideravo. Sono passato a un sensore da 22MP, sempre Jenoptik, dopodiché ho provato il PhaseOne per una questione di necessità: mentre i dorsi si evolvono rapidamente, le lenti lo fanno meno. Nel senso che un bel macro lungo non esiste, c’è solo il 120mm che, in certi casi, dà un effetto un po’ “appiccicato”, troppo vicino all’oggetto, per cui se si devono fotografare degli oggetti molto piccoli, come nel caso degli anelli, c’è il problema della messa a fuoco. Allora ho comprato da Mafer il dorso da 39 milioni di pixel per avere più “potenza”, stare un po’ più lontano da ciò che fotografo, per poi ritagliare solo ciò che mi interessa. Un po’ come si faceva una volta con le lastre 20x25, in pratica.

Dato che il PhaseOne aveva dei piccoli problemi a montarsi correttamente su alcune macchine, ho provato l’Hasselblad H3D, sempre da 39MP, e ho trovato che funziona molto bene il dialogo tra il dorso e le lenti Hasselblad. Con una macchina di questo tipo, con la quantità di dati che riesce a catturare, risolvo molti problemi che sorgono all’improvviso, anche al termine di una sessione, quando magari mi viene chiesto un certo taglio dell’immagine perché servirà per realizzare un cartello vetrina verticale oppure un dettaglio da evidenziare. Almeno nell’ambito pubblicitario uno strumento di lavoro così ti dà una certa sicurezza: il manifesto da affissione ha una grana che però viene ignorata perché è visto da lontano ma, al contrario, il cartello vetrina è quello più difficile da realizzare perché viene visto da vicino e stampato ad alta risoluzione. La fotografia dev’essere pressoché perfetta.

od: Insomma una macchina perfetta…

MG: No, direi di no. Anche questo tipo di macchine hanno margini di miglioramento. Mi sembra che da un po’ di tempo a questa parte chi acquista apparecchiature digitali divenga automaticamente anche tester degli stessi. C’è una continua evoluzione di strumenti e software: anche nel caso di Hasselblad, da poco è stato rilasciato un nuovo firmware per correggere un problema dello specchio che, scattando, introduceva delle vibrazioni indesiderate che rendevano mossi gli scatti: ora lo specchio si solleva e dopo qualche millisecondo la macchina scatta. Con lo still life magari questo problema non lo avevi, ma con una modella sì, ed era grave.

od: Ti ricordi che cosa ti ha spinto a passare al digitale? Non so, la necessità di nuovi strumenti, la richiesta del mercato…

MG: Il fascino del digitale di vedere subito i risultati del tuo lavoro è di indubbio valore, valore che sta scemando via via che passa il tempo, e che può avere anche i suoi lati negativi. Lavorare in digitale può portare facilmente alla creazione di “zombie”: scatti trenta foto a un orologio con luci diverse e poi le monti per ottenere la foto perfetta, questo è un esempio di “non fotografia” creata grazie al digitale. Prima si faceva lo stesso, solo che bisognava aspettare i tempi e i modi dell’analogico: quindi sviluppo, stampa, ripresa con lo scanner e così via.

od: Hai dei tempi e dei modi tuoi di lavoro, al di là dei diktat delle agenzie?

MG: In questo lavoro c’è molto più da fare che da pensare; quando hai in mano un oggetto cominci a provare le luci e le inquadrature per capirci un po’ di più, per vedere come viene meglio. Come luci utilizzo dei flash, uso i Broncolor perché sono quelli che trovo più affidabili a livello di temperatura colore, anche perché hanno tutta una serie di controlli sulla durata del lampo e altri parametri e ritengo che siano i più tecnologici. Non utilizzo mai i Softboxes, preferisco rotoli di diffusore più o meno distanti dalle torce. Per i riflessi definiti mi piacciono molto gli striplite della Broncolor.

od: Com’è stato l’inizio?

MG: Ho collaborato per un po’ di tempo con dei fotografi tedeschi (Stefan Kirchner e Cora Buttenbender) dall’immagine molto algida ma senza mai lavorare davvero per loro e, subito dopo, ho cominciato a scattare per conto mio con la mia prima macchina vera, la famosa rz67 di cui ti parlavo prima, mio cavallo di battaglia.

od: Ma si impara a ottenere un proprio stile?

MG: Prendiamo un esempio che viene da un mondo distante dal mio, quello della moda. Rispetto a una persona qualunque la modella ovviamente ha un suo valore, nel senso che sa già come muoversi, come stare davanti alla macchina: e questo è un punto fermo. A questo si accosta l’abilità tecnica a cui però poi va aggiunto un “quid”, ovvero la personalità del fotografo. Sono in pochi ad avere questo qualcosa in più: ad esempio Peter Lindberg, in fondo non fa cose fantascientifiche, usa una luce solare in modo preciso che identifica il suo modo di lavorare, ottiene delle fotografie di una poesia estrema e fa sembrare modelle delle donne qualsiasi. Nelle foto di moda tradizionali, invece, si vedono delle belle donne ma le foto in sé, spesso sono vuote, sterili: la modella ritratta da Lindberg, invece, sembra quasi una donna in grado di risolverti ogni problema della vita. Nello still life, purtroppo, la modella non c’è e ci si accontenta di un orologio o di un altro oggetto che o acquisisce una sua dignità, oppure la foto non dice nulla.

Quello che abbiamo definito quid, che può essere lo stile proprio del fotografo, a volte va a braccetto con la cocciutaggine. Spesso si fa una ricerca e si prova, si prova, si prova fino a quando si ottiene il risultato che ci si era prefissati. Non sempre ci si riesce ma ci si tenta sempre. Come adesso che sto facendo queste foto ai fiori con la pioggia. È una mia ricerca personale e poi capirò dove mi porta: magari da nessuna parte; è un po’ come quando uno inizia a scrivere un libro e dopo una, due, tre, dieci pagine continua a scrivere poi arriva alla trentesima e butta via tutto perché capisce che non ne vale la pena. Quelli bravi ne scrivono trecento di pagine ed è così anche per le foto: il compito è fare sei o dodici foto che abbiano un loro respiro, che raccontino una loro storia e non siano la fotocopia una dell’altra.

od: Consiglieresti a un giovane di fare il tuo lavoro oggi?

MG: Oggi credo che, come per qualsiasi professione, alla base ci voglia una grande passione. Anche per fare il falegname ci vuole perizia, determinazione e abilità perché spesso ci si trova a dover lavorare con una minima quantità di legno e il resto è materiale da poco, ma ciò nonostante il fine è quello di realizzare un lavoro di buona qualità, di grande dignità appunto.

od: Vedo che accosti spesso la tua attività a quella di altri artigiani…

MG: Si, perché alla fine tutti gli artigiani devono comunque possedere delle conoscenze molto complesse. Una volta sono andato da un sarto in centro a Milano che lavorava con modelli in 3D, tagliava con l’ausilio dei CAD, stampava le prove sul plotter e così via: questo per dire che ormai anche l’informatica è entrata davvero ovunque. Tornando ai giovani, ho anche io tante richieste di ragazzi che si propongono come assistenti, molti dei quali provengono dalle scuole di fotografia, oppure c’è ancora chi lavora di giorno e di notte fa il fotografo, coltivando la passione e tentando di trasformarla in un lavoro. Questi sono due atteggiamenti diversi, il primo tipicamente italiano, il secondo, ad esempio, newyorkese. In Italia ci si aspetta che appena usciti dalla scuola si trovi lavoro subito. All’estero i ragazzi fanno i camerieri di giorno e lavorano di notte imparando davvero il lavoro: i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna darsi da fare ma io ho scoperto da solo che se si vuole (riuscire, ndr) si può. Io ero stanco di sentirmi dire che in Italia non si lavora, che tutto è difficile, una scusa per tutto: e allora sono andato a New York e ci sono rimasto per quattro anni stabilmente. Prima ero andato a Parigi, perché era una metà più facilmente raggiungibile secondo me, e ci sono andato con il mio book: il lunedì mattina ho chiamato i dieci agenti che avevo nella mia lista per sentirmi rispondere che non avevano tempo, non avevano interesse per nuovi fotografi, di non chiamare, non andare da loro, non mandare materiale e così via. Alle dieci e mezza di mattina ero già in una brasserie a bermi una birra, abbastanza sconsolato. Poi ho capito che lì non funziona così, devi avere una persona che ti presenta alla persona che tu vorresti incontrare che forse ti da anche un appuntamento. Una volta all’appuntamento, a me è capitato così, si parla di fotografia in termini generali, magari davanti a un thè, poi si guarda il book e ci si promette di rivedersi. È tutto un balletto che soprattutto chi è agli inizi non è molto disposto a sopportare.

A quel punto sono andato a New York, anche per vedere se mi piaceva come città perché, dato che mi volevo trasferire, questo aveva una certa importanza. Anche in quel caso sono arrivato con la mia lista di agenti da contattare e per un mese non ho fatto altro che chiamare. Lì funziona in modo diverso: ti chiedono di lasciare il book, lo guardano e poi un assistente ti dedica cinque minuti commentando i lavori che ha visto e offrendoti dei consigli. Alla fine ho trovato un agente che mi piaceva che aveva proposto di rappresentarmi e così, una volta sbrigate tutte le questioni burocratiche, ho iniziato.

od: Michele Gastl è più genio o è più cocciuto?

MG: Ci sono delle persone cocciute che fanno le cose molte volte fino a raggiungere il loro obiettivo. Io credo di essere tra queste, poi qualcuno mi riconosce una certa sensibilità nel fotografare e questo mi fa piacere. Carla (Pozzi, ndr) è una persona che valuta tanti professionisti e lo fa molto con il cuore, si innamora del lavoro dei suoi rappresentati; poi però poi esegue un’analisi anche commerciale per vedere se quello che fanno si può anche vendere. Va bene essere un cavallo da corsa, ma bisogna anche correre nella direzione giusta…

Qui si potrebbe aprire un discorso più ampio perché, e qui torniamo al quid di prima, a volte si vendono dei fotografi perché risolvono delle situazioni, perché fanno vendere, perché sono cari. Purtroppo è sempre il solito discorso: le agenzie pubblicitarie hanno perso quella capacità di gestione del cliente che avevano un tempo, per cui si affidano a un grosso nome che nessun cliente ha il coraggio di contestare.

od: Spesso si confonde la post-produzione con la fotografia…

MG: Secondo me non sono tanto le barriere tra lo scatto e la postproduzione da prendere in considerazione quanto la qualità dell’immagine. È un po’ come un risotto che si può preparare in mille modi ma, ciò che conta alla fine, è che sia buono. Se sa di plastica magari hai fatto un piatto bellissimo ma non commestibile: ancora una volta questo vale anche per la fotografia. Si diceva che tentare e ritentare aiuta, ma è anche vero che a un professionista a volte bastano 3 scatti per la foto perfetta. Ci sono fotografi che chiudono la sessione in quattro e quattr’otto mentre altri no: prendiamo Annie Leibovitz, ad esempio, che trascorreva una giornata intera con i suoi modelli poi magari scattava solo tre foto.

od: Che cosa ti manca oggi a livello professionale? Pensi che tecnicamente ci sia tutto quello che si può desiderare?

MG: Il tempo, quello manca sempre, per tutto, per sperimentare e per vivere. Una volta, quando si utilizzavano le Polaroid, si diceva al cliente (ma anche a se stessi) che il lavoro in lastra sarebbe stato molto meglio. Così si aspettava lo sviluppo delle lastre, queste si guardavano con il lentino e si valutava il lavoro con attenzione. Oggi è tutto velocissimo, fatto lo scatto lo si guarda sul monitor e poi via, lo si trasmette via mail a trenta persone diverse, ognuna delle quali dirà la sua sullo scatto, ma ovviamente tra queste non c’è la persona che deve dare l’approvazione perché è all’estero e guarderà la foto sul suo Blackberry, una delle invenzioni pericolose dal punto di vista di un fotografo perché spesso vanifica ogni sforzo compiuto in studio per ottenere un risultato di grande qualità.

Credo appunto che siano due le cose che non mi vanno bene: il tempo che manca e certe false tecnologie che ti amareggiano. A volte qualcuno chiama perché una foto gli sembra troppo verde, per dire, ma quando gli chiedi dove la sta guardando ti risponde come se avesse davanti agli occhi il miglior monitor calibrato mentre, invece, la sta guardando sul telefonino. Tutto questo ai tempi delle lastre non era possibile: magari potevi sbagliare la stampa e andare un po’ fuori gamma ma, un rosso era sempre un rosso oggi no, puoi aspettarti di tutto.

od: Hai un ricordo particolarmente piacevole di qualche tuo lavoro?

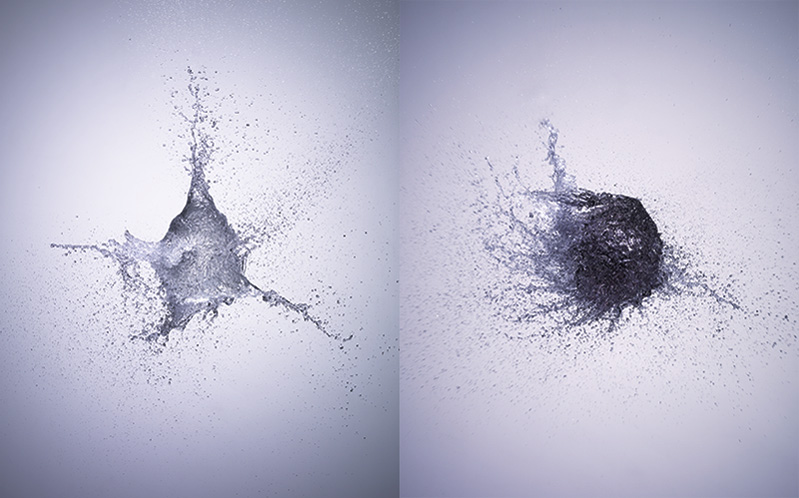

MG: Sì, ricordo con grande piacere un lavoro fatto per Kiton, che si occupa di alta sartoria di tradizione napoletana, con il quale abbiamo fatto un gran bel catalogo di una trentina di foto. Rimasi stupito quando, vedendo il book, il titolare dell’azienda scelse tutte foto dinamiche (profumo che si agita nella sua confezione, bottiglia di latte che si rompe e così via) che non avevano nulla a che fare con i tessuti. Quando glielo feci notare mi rispose che era un problema mio, ero io il fotografo, a lui piacevano le foto dense di “energia”. Fatto il preventivo e richiamato per la conferma, ho scoperto che dietro al progetto non esisteva un layout di un’agenzia, ma il cliente sapeva bene che cosa gli piaceva e che cosa no: ne è uscita una campagna davvero molto particolare e bella.

od: …e quello meno piacevole?

MG: Ormai quei lavori in cui ci sono troppe persone che si interpongono tra te e il lavoro finito. A differenza di un avvocato o di un idraulico, ai quali il cliente non può chiedere di fare qualcosa in un modo o in un altro, il fotografo ha perso un po’ di potere, parte di quella “magia” che un tempo deteneva sui clienti. Oggi c’è sempre qualche anello della catena che “ha paura” delle conseguenze del lavoro e quindi frena sulla creatività. Ci sarebbero esempi infiniti di artisti che hanno cambiato la comunicazione con le loro intuizioni: prendiamo Oliviero Toscani. Non credo ci sia una grande difficoltà nel fare le foto su sfondo bianco, ma lui è stato il primo a farle, a prendere una persona qualunque e a metterla in una foto per comunicare un messaggio; ha provato, ha osato qualcosa di nuovo. Irving Penn invece è stato il primo che ha utilizzato un fondo tutto sporco, forse anche perché non aveva altro a disposizione. Insieme a Nick Knight, direi che per molti versi mi sono ispirato al loro lavoro.

Lo Studio Gastl si trova in via Torricelli 9 a Milano ed è raggiungibile attraverso i seguenti recapiti:

studio +39-02-58102272

mobile +39-348-2203410

mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.